二公子從小念書就沒什麼企圖心,所以成績大多維持在令我擔心的七十多分,但是自己也知道,只能偶爾提醒他的成績真的不好,尤其是國英數國小時沒學好,國中甚至高中會需要花更多時間,其他的科目也會更不容易學習。當然,也不可能像坐直升機一下就跳上九十分,所以就用階段式鼓勵法:先用八十分當目標,達成後就八十五分,以九十分當作學習的最終目標。

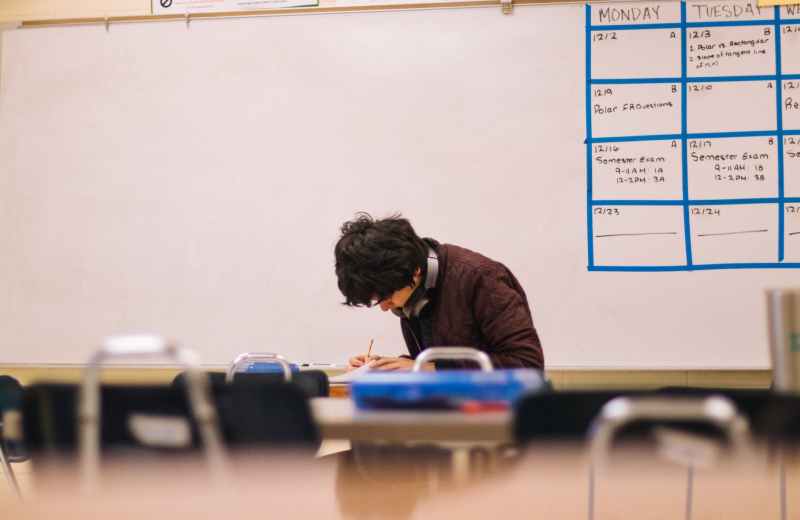

一開始,當然是不會有什麼起色,但是當有些科目達成八十五分,我這位賤嘴老爹突然稱讚起他:「不錯喔,有進步,下次努力考到九十分。」,慢慢的,平時喜歡坐著發呆的二公子竟然開始拿起書本來慢慢嗑書,雖然專心程度仍不及自家大公子,但終究是踏出自我學習的第一步了。隨著習慣的改變,漸漸整體成績爬上了八十多分。

以成績來衡量小孩,很八股,沒錯,但是要觀察二公子的成長,總不能用感覺來猜,終究還是得走科學路線:用成績來量化觀察。二公子登上國小高年級,學習科目變多,但是除了國英數三科以外,我通常都用課外讀物來讓他們提高興趣,晚上休息時間,也多要求他們看「全民星攻略」、「一字千金」這類益智綜藝節目,看著節目學成語、學知識。

突然有一天晚上,剛考完考試的二公子跟自己還有大公子說哪些科目都考了九十多分,但是擔心自己某個科目應該沒有九十幾分,漸漸感覺到應該是二公子學習有成就感才會在意還沒公佈的分數,畢竟沒有小孩子不希望能夠考好試卷拿到高分,不是嗎?又過了幾天,回家剛坐下沒多久,二公子靦腆地說自己考了第二名,雖然前面有兩個第一名,但看得出隱藏在臉部肌肉下的微笑。

從自己的經驗來看,其實小孩終究都在乎榮譽感,也就是學習的成就感,但是每個班級,名次終究得有高有低,但可以考慮放空成績、名次的迷思,改用階梯式目標,鼓勵小孩慢慢進步,其實這是一種自我成長,只是成長過程幅度較慢,需要父母的鼓勵讓小孩獲得成就感,成就感有了,進步,應該也快了。